앙헬 가라자

Angel Garraza

홍성희

Ⅰ

앙헬 가라자(1950, Spain, Angel Garraza)의 이름은 『2001 세계도자기 엑스포』의 세계 도자기 워크샵을 통해서 처음 한국에 소개되었다. 아직까지 그의 이름과 작품이 무척 생소하게 여겨질지도 모르지만, 의심할 여지없이 그는 이 세기의 예술가들 중에서 가장 주목 받고 있는 작가임에 분명하다. 특히 요즈음 세계 미술비평가들 사이에는 가라자가 1972년부터 지금까지 시도해온 독특한 조형적 실험과 시각적 마띠에르를 보다 구체적으로 조명하고자 하는 시도들이 차츰 증가하고 있다. 그들 중 몇몇은 가라자의 예술적 업적과 영향력을 세계 도예의 선두주자-한스 쿠퍼(Hans Cooper)나 피터 볼커스(Peter Voulkos), 준 가네코(Jun Kaneko)-들의 그것과 견주는데 주저하지 않는다. 그럼에도 불구하고, 한국 도예계에 앙헬 가라자에 대한 평가와 이해는 잘 이루어지지 못한 것이 사실이다. 그가 유럽과 미국의 양대 미술주류시장이 아닌 스페인 출신 작가이며, 우리의 세계 도예에 대한 정보가 주로 미국에 의존하고 있는 등의 편향적인 정보 습득 상황이 크게 기인 한 것이 분명하다. 여러모로 보아 그의 존재가 다른 작가들에 비해 뒤늦게 국내에 알려지게 된 것은 매우 아쉬운 일이다.

Sombras

Sombras, 1999, 96×130×80cm

사실 가라자를 비롯한 일련의 도조 작가들이 행해 온 조형적 실험들은 '도예란 접시나 컵과 같이 실용적인 그릇이다'라고 알고 있던 일반인들의 인식을 새롭게 바꾸어 놓는 데 많은 부분을 담당했다. 그렇다고 해서 그를 단순히 조각가로 칭하거나 혹은 도예가로 한정하는 이분법적인 발상은 그의 예술세계를 이해하는 데 있어 극히 위험스러운 편견의 벽을 구축하는 일이 될 것이다. 그러나 이렇듯 우리가 마주치는 분류상의 곤란함은 그리 새로운 해결과제가 아니다. 19C초 미국에서 활동했던 루사 델라 로비아(Luca della Robbia)의 작품을 볼 때나 중국의 정교한 테라코타 조각들을 만드는 많은 도예가들의 작품을 볼 때도 우리는 이와 비슷한 문제에 맞닥뜨리게 되기 때문이다.

그렇다면 우리는 가라자를 조각가로 부르면 될까? 아니면 그는 도예가로 불러야 할까? 필자는 이러한 물음에 단지 그는 앙헬 가라자일 뿐이라고 대답하고 싶다. 왜냐하면 그가 작품에서 발견되는 개념을 구체화시키는 접근방법이나 조형적 언어, 제작방법 등이 도예와 조각의 영역, 이 모두를 넘나들고 있기 때문이다.

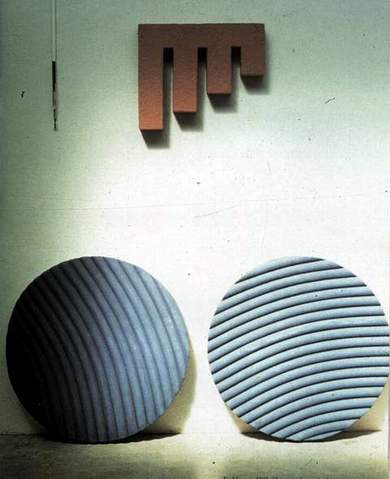

Argia-Argia

Argia-Argia, 1999, d:210cm

Ⅱ

가라자의 작품은 자신의 이야기를 하고자 하는 굳건한 의지를 여지없이 보여준다. 이는 그의 1991년 작품 Emblemas에서 구체적으로 드러나고 있다. 직경 1m가 넘는 거대한 푸른 원반이 관찰자를 압도하는 이 작품은 벽에 매달린 갈색의 각형(角形) 오브제가 가지는 공간적 무게감과 함께 오래된 지층의 단면을 공간으로 끌어들인 듯하다. 더불어 구조체를 따라 형성되는 그림자는 마치 3차원의 공간을 점령이라도 하듯 공간을 장악하고 있다. 이렇듯 가라자의 작품은 거대한 평면회화의 한계를 뛰어넘어 2차원과 3차원을 넘나들며 끊임없는 진취성을 자신의 작업 속에 표현해 나가고 있다.

Emblemas,

Emblemas, 1991, 1.33×2.75×0.3m

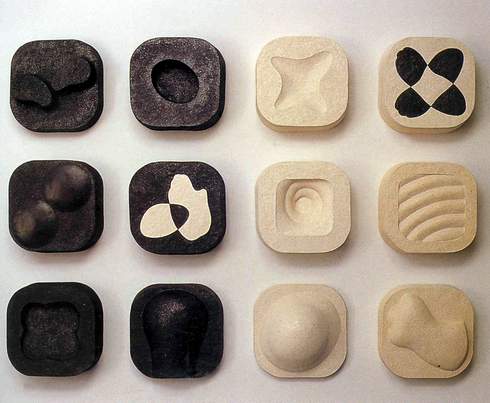

작품을 이끌어 가는 영감의 원천은 마주보고 있는 작품들이 서로 어울리면서 뿜어내는 일종의 기운, 다시 말해 각 시간과 공간의 축이 빚어내는 공간적 힘이다. 많은 양의 작업 속에서 영감을 얻은 피카소(Picasso)처럼 그 역시 다작 속에서 다음 작품을 제작하기 위한 일종의 연결고리를 찾는 방법을 선호한다. 사실 가라자의 작품들은 작은 실수를 용납할 수 있거나 가마의 불과 같이 우연적 효과에 의해 완성되는 성향의 것이 아니다. 그가 주로 제작하는 작품들은 각 유니트들이 모여 하나의 작품을 구성하는 방식을 취한다. 이러한 유니트들이 결합될 때 그의 작품은 독특한 율동성을 습득하게 된다. 이러한 율동성은 전체 오브제에 다이나믹한 느낌을 주게 되는 데 결국 이들에 의해 발생하는 시각적 즐거움이 작가가 실현하고자 하는 독특한 조형언어라고 할 수 있겠다. 그의 작업들은 연속적인 리듬을 가지고 있는데 그것은 일종의 미학적 공간 변화이며 이러한 작업성향은 극히 논리적인 정신성과 합리주의적인 혁신주의를 그대로 반영하는 것이라고 할 수 있다.

Contrapunto

Contrapunto, 1999, 37×80×40cm

최근 들어 가라자는 점진적으로 직관적인 형태의 작품으로 변화하고 있다. 이것은 그가 대상을 견지(堅持)하는 태도에 있어 예전보다 훨씬 직접적인 방법으로 작업이 전환하기 시작했다는 것을 알려준다. 그는 기존의 도예 작품들이 공간에 대해 너무나 소극적인 태도를 가지고 있다는 것에 주목했고, 도예를 통해 창조적인 공간을 구축할 수 있는 가능성을 구체적으로 실현해 보이고 있다. 그는 전통적인 조각의 엄격한 규제를 벗어 던지고 흙이라는 물질매체를 통해 과거 예술의 성과와는 확연히 다른 전통적 물질의 새로운 가능성을 발견해 냈다.

사실 조각은 도예의 상위 개념이 될 수 있다. 그러나 가라자는 다른 도예가들과는 달리 조각의 아우라에서 도예의 아우라로 그 창작범위를 축소하였다. 조각의 개념이 물질이 가지고 있는 본질을 더욱 구체화하려는 작업임을 감지할 때 그가 도예에 천착하는 일은 그리 이상한 일이 아니다. 그는 이미 흙과 물 그리고 불이 만나 완성되는 도예의 독특한 조형언어를 가지고 있으며 이를 통해 물질의 본질에 더 가까이 다가가려고 노력하고 있기 때문이다.

Aqui Alla Ahora Siempre,

Aqui Alla Ahora Siempre, 1996, 2.66×1.66×0.08m

Tierra de Aqua

Tierra de Aqua, 1994, 6.5m/h

그는 최근 작업에서 가마 속의 열기와 공기 순환을 통해 흙이 시간에 따라 변화하는 본질적 특성에 집착하고 있다. 이러한 시도가 가장 잘 나타나 있는 작품이 Aqui Alla Ahora Siempre이다. 우리는 붉은 점토(산화), 검은 점토(강한 환원), 자기 점토 등 성분에 따른 흙의 변화와 철, 코발트, 운모 등의 첨가비에 따른 화학작용을 통해 물질에서 얼마나 풍부한 색조를 얻어낼 수 있는지 쉽게 발견할 수 있다. 여기에 더하여 그는 나무와 강철 등의 타 재료를 도예와 결합시키는 일련의 시도들을 보다 적극적으로 시도하고 있다. 이는 건축과 고대문화에 대한 작가의 관심과 어우러져 지속적으로 우리의 시각을 흥분시켜 줄 것이 분명하다. 또한 그는 미묘한 빛과 어두움의 대비를 이용하거나(Tierra de Aqua, 1994, 6.5m/h) 주변의 어둠이 만나 어우러지는 설치를 통해 그의 작품에 태고의 신비감을 이입하고자 노력하고 있다. 건축적 성향이 강한 가라자의 작품들은 이미 회화, 조각, 도예 혹은 설치를 넘어서 기념비적인 성격을 다분히 내포하고 있다. 그는 몽환을 실현해내는 회화, 실체로서의 조각, 그리고 불의 예술로서의 도예, 이 모두가 가지고 있는 가능성을 융합함으로서 비로소 세계 도예가 넘어야 할 새로운 미학적 고지를 구축하였다.

Luces-Sombras, 2000, 30×30×12cm